Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee im Kalten Krieg

Der aktuelle Fokus der Schweizer Armee auf die Verteidigungsfähigkeit ist nicht einmalig. Bereits mit der Truppenordnung 61 (TO 61) mit Beginn 1961 war die Verteidigungsfähigkeit oberstes Ziel. Während der Effektivbestand der Armee heute bei rund 147 000 Angehörigen liegt, lag er 1961 bei 880 000. Auch die Zahl der Panzer, Flugzeuge etc. war generell höher. Der Kalte Krieg zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO verlieh der TO 61 eine hohe Dringlichkeit.

Text: Kommunikation Verteidigung, Christian Bärtschi

Bilder: VBS/DDPS, Christian Bärtschi

Video: VBS/DDPS

Bereits in den 1960er-Jahren war die Verteidigungsfähigkeit das Hauptziel der Armee. Damals hatte das Militär mehr Rückhalt in der Politik und der Bevölkerung. Dies zeigen auch die Zahlen der Armeeangehörigen und des Materials: 1961 lag der Effektivbestand der Armee bei 880 000 Armeeangehörigen. Das ist noch eindrücklicher, wenn man bedenkt, dass damals knapp 5,4 Millionen Menschen in der Schweiz lebten – statt wie heute 8,9 Millionen (2023, 2. Quartal). Somit zählten 1961 rund 16 Prozent der Bevölkerung zur Armee, während es heute noch gut 1,6 Prozent sind. Auch die Zahlen bezüglich Ausrüstung waren viel höher: So verfügte die Schweizer Armee 1962 über 650 Kampfpanzer und 280 Kampfflugzeuge. Heute besitzt sie 134 aktive Kampfpanzer und 55 Kampfflugzeuge.

Bedrohliche Lage in den 1960er-Jahren

Ab 1946 standen sich der Warschauer Pakt (Leader UdSSR) und die NATO (Leader USA) im Kalten Krieg gegenüber. Da beide Blöcke Atomwaffen besassen, hätte ein atomarer Angriff vermutlich einen gleichen Gegenschlag ausgelöst. Dieses Wissen schuf eine gegenseitige atomare Abschreckung. Kurz vor einem Krieg stand die Welt im Oktober 1962, als die Sowjets heimlich Truppen und Atomwaffen auf Kuba stationierten. Es gelang eine friedliche Einigung: Die UdSSR zog ihre Atomwaffen aus Kuba ab, die USA ihre aus der Türkei. Auch sicherten die USA zu, nicht in Kuba einzufallen.

In welcher Atmosphäre entstand die Truppenordnung 1961?

In den 1950er-Jahren war die Ausrichtung der Armee umstritten: Eine Gruppe vertrat eine aus festen Stellungen geführte Raumverteidigung, eine zweite eine bewegliche Kampfführung, gestützt auf mechanisierte Verbände und Luftwaffe. Die TO 61 war ein Kompromiss aus diesen zwei Haltungen.

Die atomare Bedrohung beunruhigte Schweizer Politiker und Militärs. Deshalb prüften sie ab 1946 eine atomare Bewaffnung der Armee. 1969 unterzeichnete die Schweiz den Atomwaffensperrvertrag und verzichtete somit auf Atomwaffen.

Aufbau der Armee 61

Die TO 61 schuf den Einsatzräumen angepasste Heereseinheiten. Den Grenzraum verteidigten drei Grenzdivisionen gemeinsam mit acht Grenzbrigaden. Je drei Feld- und drei Mechanisierte Divisionen waren zuständig für den Kampf im Mittelland. Drei Gebirgsdivisionen sicherten die Alpen mit je drei Grenz-, Festungs- und Reduitbrigaden. Die Felddivisionen eigneten sich für den Kampf in Schlüsselräumen. Die Panzerregimenter der Mechanisierten Divisionen sollten, geschützt von Kampfjets, Gegenschläge führen. Diese Kombination von Verteidigung und Gegenangriff wurde «Abwehr» genannt.

Auch die Ausrüstung wurde verbessert. So erhielt die Infanterie zum Beispiel Panzerabwehrwaffen. Ebenso stärkte man die Gegenschlagsverbände in den 1980er-Jahren mit dem Panzer 87 Leopard 2 und die Flugabwehr mit dem FLAB-Lenkwaffensystem Rapier.

Mit der Auflösung des Warschauer Pakts am 31. März 1991 endete der Kalte Krieg, die Lage entspannte sich. Die TO 61 wurde am 1. Januar 1995 durch die Armee 95 abgelöst.

Militärische Objekte für die Nachwelt erhalten

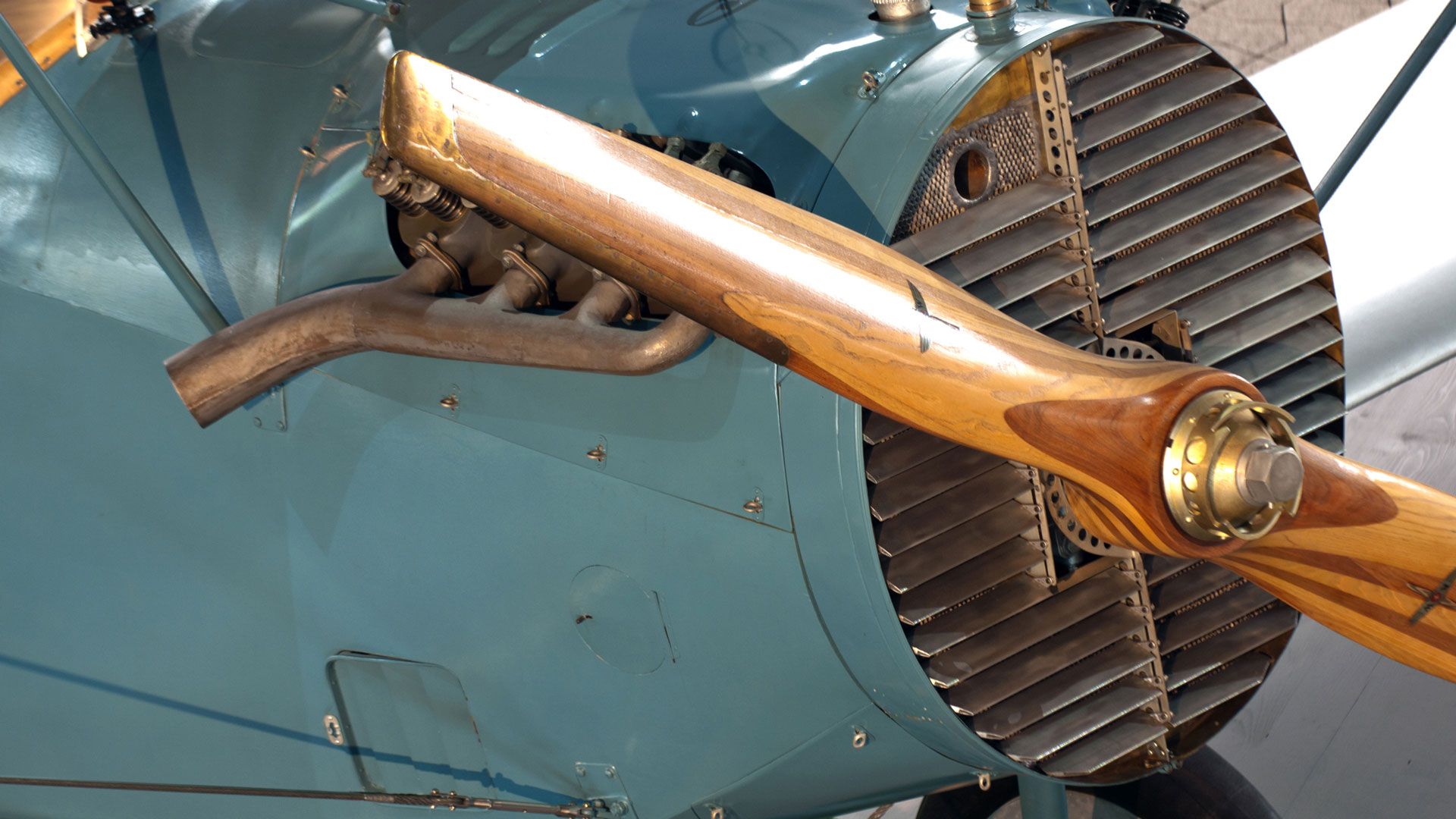

Wird Armeematerial ausser Dienst gestellt, kommt die Zentralstelle Historisches Armeematerial zum Einsatz. Das fünfköpfige Team sorgt dafür, dass alte Uniformen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Dokumente etc. erhalten bleiben.

Das Sammeln von ausser Dienst gestelltem Armeematerial ist der Kernauftrag der Zentralstelle Historisches Armeematerial ZSHAM in Ittigen-Bern. «Bei der Ausserdienststellung von Armeematerial führen wir in der Regel zwei Exemplare der Sammlung des Bundes zu», erklärt Jürg Reusser, Leiter ZSHAM. «Bei Objekten mit mehreren Versionen, etwa bei der Pistole 49, nehmen wir mehr als zwei Exemplare auf, um die Entwicklung zu dokumentieren», ergänzt der technische Leiter Adrian Wüthrich.

Tausende Objekte an vier Standorten

«Total sind aktuell über 8000 Dokumente und 11'000 Objekte inventarisiert», weiss Laurence Köstinger, die für die Administration zuständig ist. Die Sammlung wird von drei Stiftungen, spezialisiert auf verschiedene Materialkategorien, betreut. Die Stiftung HAM kümmert sich um Fahrzeuge (Burgdorf) und Waffen, Uniformen sowie allgemein Armeematerial (Thun). Die Stiftung HAMFU in Uster betreut übermittlungstechnische Objekte, die Stiftung MHMLW in Dübendorf alles rund um Flugzeuge und Fliegerabwehrtruppen. Alle vier Sammlungen sind auf Anfrage kostenlos zugänglich.

Nebst ihrem Kernauftrag gibt die ZSHAM Objekte an akkreditierte Museen und Sammler ab, um diese der Bevölkerung möglichst schweizweit zugänglich zu machen.